完善特色化教學體系,發揮教師引路作用

建院以來,化學學院不斷整合優質資源,迅速走上發展的快車道,在學校“頂尖工科、一流理科、精品文科、優勢醫工”的學科建設方針指導下,不斷深化基礎拔尖人才培養模式改革,產出了一批國際頂尖科研成果,國家級人才占比位居前列。學院現有教職工96人,專任教師68人,其中院士1人,國家級領軍人才9人,國家級青年人才17人,國家級人才占比40%。學院教師十年發表4篇Nature,2021、2022、2024發表3篇Science。化學學院4名教師榮獲北航教書育人最高榮譽——立德樹人獎;朱英老師獲得北京市教學名師。化學學院強化強基課程建設,凸顯課程前沿性、時代性和高階性,建立“化學+科教協同”育人體系。科研反哺教學成果明顯,教師科研項目逐漸與學生創新實踐、課堂教學相結合,科學資源與教育資源、研究資源與教學資源跨界縱橫協同。學生依托教師科研成果開展進一步的科技創新、科研課堂、畢業設計等形成反哺良性循環。

學院學生光榮入伍,攜筆從戎

化學學院引導學生立大志、入主流、干大事,踐行愛國奉獻、敢為人先的價值追求。青年當有報國志,攜筆從戎、保家衛國是每一位新時代青年的神圣職責和光榮使命。化學學院劉棲熙經強基計劃錄取來到北航后,兩度報名參軍,第二次體檢通過時毅然放棄已有保研資格,奔赴軍營。目前服役天津陸軍某軍區。

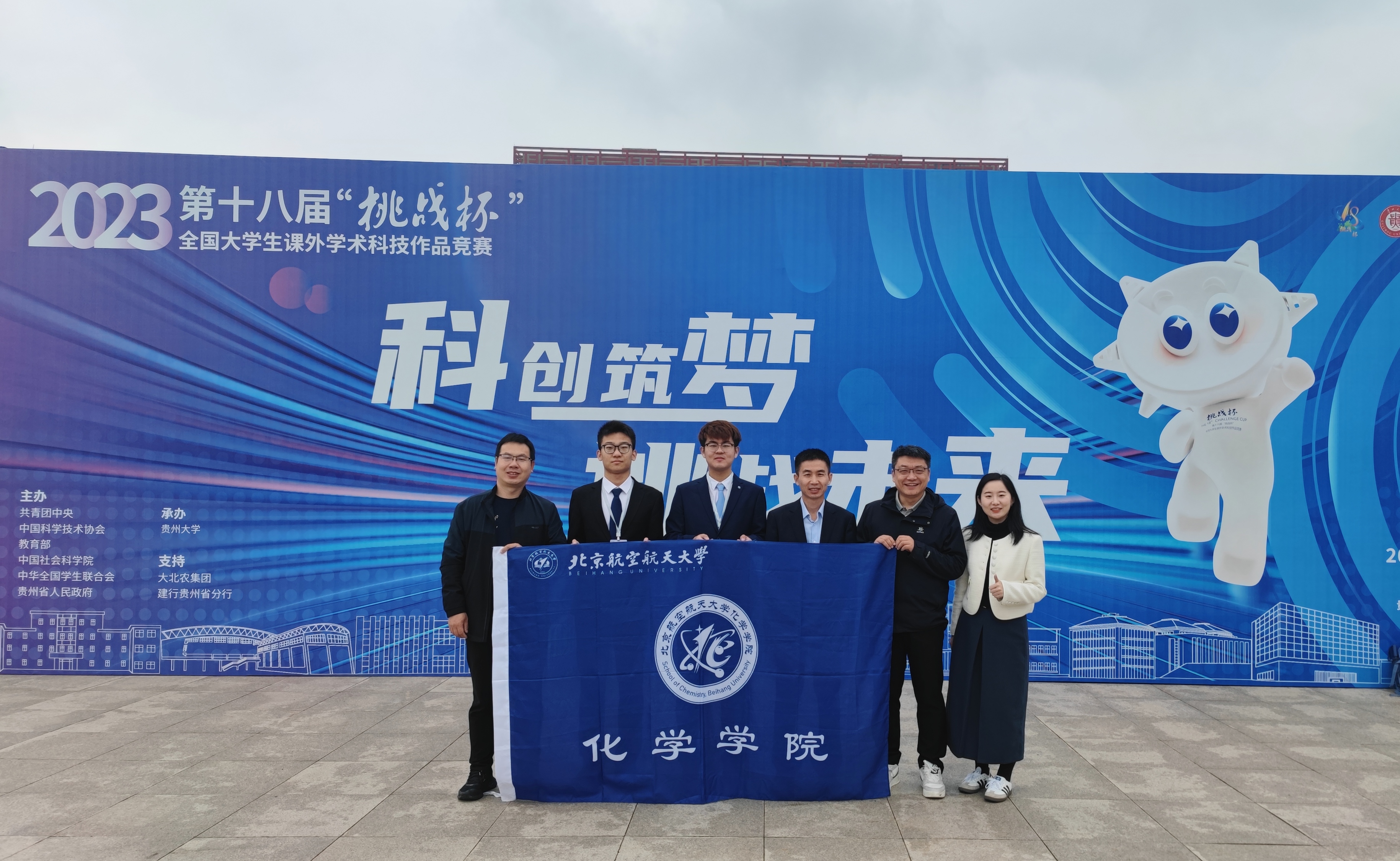

學院連續三屆斬獲全國“挑戰杯”主賽道特等獎

學院長期堅持科教融合、協同育人。化學學院成立了“iChem”學生科技創新中心,為本科生全覆蓋匹配“學業導師”,建立了遞進式科創訓練的系統模式。化學學院學生踴躍參加全國挑戰杯大學生課外學術科技作品競賽,近7年內獲得全國挑戰杯主賽道特等獎共3次、一等獎1次,充分展示了化學學院在本科生科技創新能力培養道路上的持續進步和學院人才培養質量的顯著提升,凸顯了學院不斷追求卓越,致力于培養未來科學家的堅定決心。

學院2名博士生獲評首批國家自然科學基金博士生項目

2023年國家自然科學基金委員會確定的國家自然科學基金青年學生基礎研究項目(博士研究生)的立項名單中,化學學院博士研究生張龍昊(導師劉明杰)、方鳴偉(導師朱英)的項目榮獲批準資助。國家自然科學基金青年學生基礎研究項目(博士研究生)于2023年首次試點設立,該項目深入貫徹落實習近平總書記關于新時代人才工作的新理念、新部署、新舉措,著力選拔一批研有余力、基礎扎實,在科學研究中展現出較強發展潛力的優秀博士研究生,進一步推動學術創新和發展。

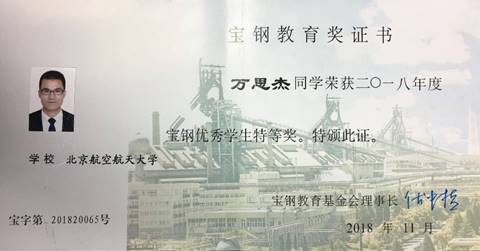

學院博士研究生萬思杰榮獲2018年度寶鋼優秀學生特等獎

學院博士研究生萬思杰榮獲2018年度寶鋼優秀學生特等獎。萬思杰一直是品學兼優的典型,在學習期間以第一作者身份在PNAS,Adv. Mater., ACS Nano, Adv. Funct. Mater.等國際知名期刊發表10篇Q1區SCI論文,影響因子之和為133.248,論文被引用559次,部分成果被《人民日報》頭版等知名媒體廣泛報道。同時,他還擔任學院博士高年級黨支部書記和BY14271博士班的班長,也是北航研究生“成才表率”先進事跡分享會講師。

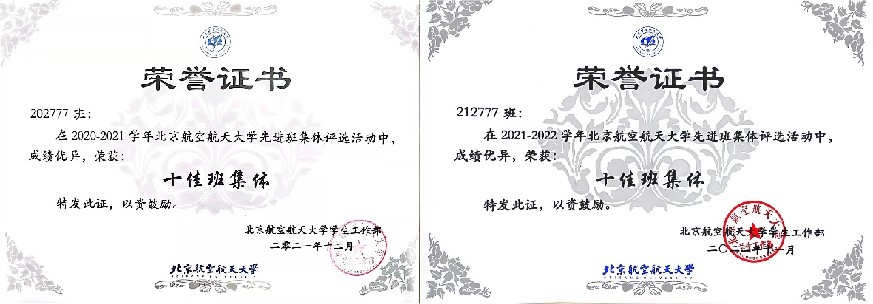

學院學生班集體立足強基、矢志創新,兩次獲得學校十佳班集體榮譽

以“立足強基、矢志創新、空天報國”為班級目標,化學學院強基班學生們100%參與導師制、100%參與科研工作,將服務于國家重大戰略需求為己任。在長江學者、教授指導下,超過70%的同學參與國家級科研項目,獲得3項國家及省部級大創項目支持。踴躍參與馮如杯創意大賽“化學+”專項賽等比賽。

學院1篇博士生論文獲得2023年北京市優秀博士學位論文

博士學位論文是博士生知識水平、科研能力的集中體現,是評價博士生培養質量的核心指標。北京市教育委員會、北京市學位委員會公布了2023年北京市優秀博士學位論文評選結果,共評出北京市優博104篇,北京市優博提名31篇。北京航空航天大學共有5篇論文獲評北京市優秀博士學位論文。化學學院1篇論文獲得2023年北京市優秀博士學位論文。論文作者為化學學院2022 屆博士畢業生劉少佳,論文題目為《類牙釉質復合材料的可控制備及力學性能研究》,導師為郭林教授,相關成果在Science上發表。

(供稿:化學學院)

(審核:劉克松)

編輯:馬文婷