工信部部屬高校競賽評估與管理體系研討會,旨在加強兄弟高校間經(jīng)驗交流,探索拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)路徑和方式,不斷提高學生的創(chuàng)新精神、創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。西北工業(yè)大學第三屆本科生“做中悟”成果展以“基礎(chǔ)創(chuàng)新,拔尖未來”為主題,是依托“大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃”開展的一項重要年度性展示交流活動,既是結(jié)題驗收項目優(yōu)秀成果的集中展示,也是學校遴選第十七屆全國大學生創(chuàng)新年會參賽作品的途徑,目的在于加強典型引領(lǐng),營造濃厚的創(chuàng)新實踐文化氛圍,推動學校教育教學改革。

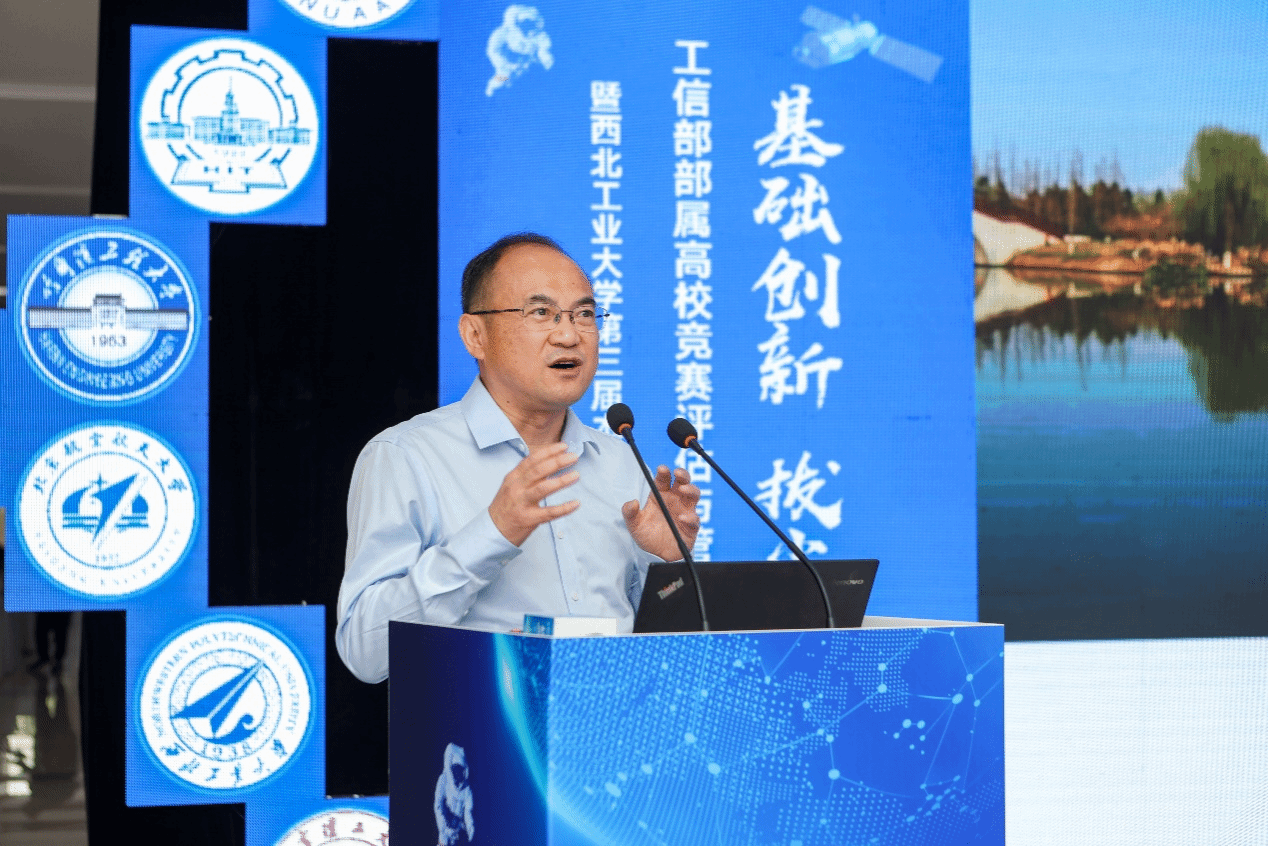

鄭天翔在開幕式致辭中指出,工業(yè)和信息化部部屬高校緊盯世界科技前沿,緊扣國家戰(zhàn)略需求,自主培養(yǎng)了一大批拔尖創(chuàng)新人才,為國防建設(shè)和社會經(jīng)濟發(fā)展做出重要貢獻。希望各部屬高校繼續(xù)堅持立德樹人根本任務(wù),把創(chuàng)新教育貫穿教育活動全過程,加強拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng),為教育強國建設(shè)作出更大貢獻。

馬飛躍表示,陜西高校認真貫徹落實黨中央決策部署,始終把創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育融入國家發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需求,不斷深化創(chuàng)新實踐教育改革,積極提高高等教育質(zhì)量、促進學生全面發(fā)展。希望同學們能夠珍惜韶華、腳踏實地、勇于創(chuàng)新,積極參與創(chuàng)新實踐,切實提高創(chuàng)新精神、創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。

楊益新對工業(yè)和信息化部人事教育司、陜西省教育廳、兄弟高校長期以來對學校的支持幫助表示感謝。他指出,學校始終高度重視創(chuàng)新教育,圍繞“總師”型人才培養(yǎng)目標,扎實推進教育教學改革,加強學生創(chuàng)新實踐能力培養(yǎng)。學校將持續(xù)推動創(chuàng)新教育過程體系化、內(nèi)容普及化、作品成果化,積極營造校園創(chuàng)新環(huán)境氛圍,努力培養(yǎng)更多高素質(zhì)拔尖創(chuàng)新人才。

專題報告環(huán)節(jié),電子科技大學原校長曾勇教授作題為《工程教育與學科交叉》大會報告,他分享了自己對工程教育、學科交叉的認識,指出應打破學科專業(yè)壁壘、實現(xiàn)專業(yè)教育與通識教育有機結(jié)合。他以電子科技大學“電子信息+”“新工科+新商科”“新工科+新藝術(shù)”等跨界交叉復合型人才培養(yǎng)為例,介紹了對推進工工交叉、理工結(jié)合、工文滲透、工藝聯(lián)合的思考和實踐。

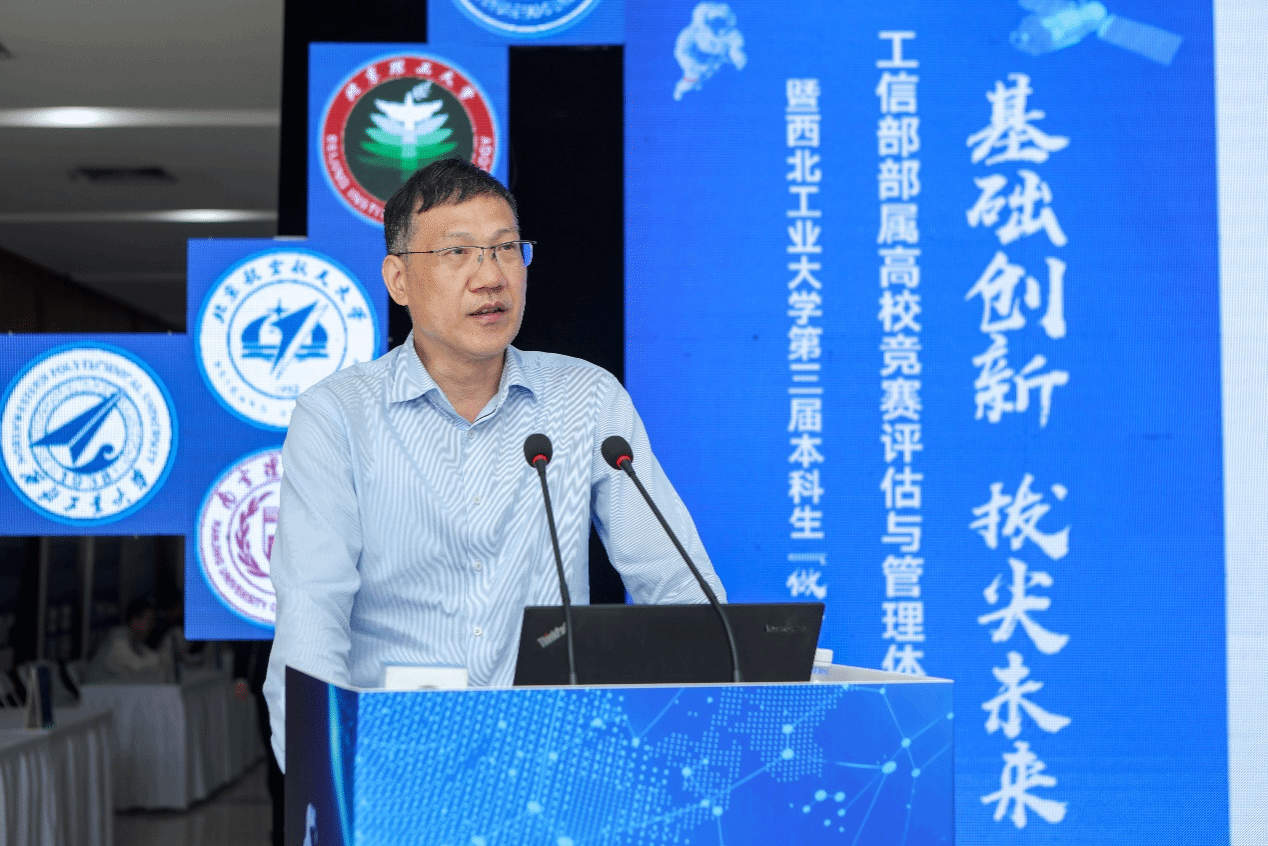

陸國棟教授作題為《大學生競賽激發(fā)創(chuàng)新活力》大會報告,他指出,競賽是激發(fā)學生活力的重要“火種”,也是倒逼第一課堂改革的新途徑,他從競賽主體興趣激活的激勵策略、競賽內(nèi)容潛移默化的滲透策略、競賽項目能力為先的遴選策略、競賽項目分類管理的提升策略、競賽過程教師主導的引導策略等方面,向與會代表詳細介紹了質(zhì)量導向、評價驅(qū)動、多方聯(lián)動的高校競賽治理優(yōu)化體系及其成效。

工信部部屬高校競賽評估與管理體系研討會由我校教務(wù)部部長王海鵬主持。鄭天翔、陸國棟、楊益新、工業(yè)和信息化部部屬高校代表、校內(nèi)部分教學單位領(lǐng)導和學科競賽基地負責人參加會議。會上,七所高校分享了各校學科競賽的組織經(jīng)驗,陸國棟、鄭天翔分別進行點評、指導,并提出后續(xù)努力的方向。

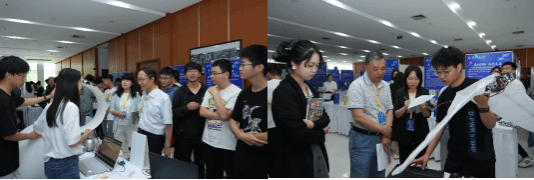

西北工業(yè)大學第三屆本科生“做中悟”成果展上,34位校內(nèi)評審專家分別對依托國家級大學生創(chuàng)新訓練項目形成的226項路演成果進行現(xiàn)場打分、對53篇創(chuàng)新學術(shù)論文進行現(xiàn)場評審,并給予了改進建議和意見。此次成果展的相關(guān)展示還將繼續(xù)在長安校區(qū)啟真樓一層持續(xù)至6月8日。

大會開始前,與會人員還參觀了我校“總師型”人才培養(yǎng)展館。

發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,創(chuàng)新實踐教育先行!邁向新征程,學校將繼續(xù)深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于建設(shè)教育強國的重要論述和指示批示精神,堅持教育發(fā)展、科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)一體推進,以國家戰(zhàn)略需求為導向、以前沿科技發(fā)展為引領(lǐng)、以學校學科優(yōu)勢為基礎(chǔ),強特色、筑高峰,積極造就以“總師型”人才為代表的堪當民族復興重任的時代新人。

(文字:曹瑞通 高美娟 謝瀟瀟;審核:張學良)